Мы рады представить новую рубрику, посвященную 80-летию Победы. В этой рубрике мы будем вспоминать и отмечать подвиги наших предков, которые не только сражались на фронте, но и трудились в тылу, приближая долгожданную победу.

Приглашаем всех наших партнеров присоединиться к инициативе. Делитесь историями, фотографиями и воспоминаниями о своих родных и близких, которые внесли свой вклад в нашу общую Победу. Давайте вместе сохранять память о тех, кто отдал все ради свободы и мира!

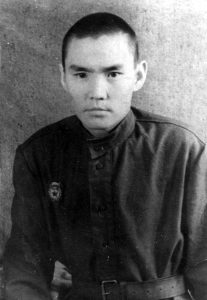

Открывает рубрику директор АНИЦ Надежда Красильникова с воспоминаниями о дедушке, участнике и инвалиде Великой отечественной войны. ученом–космофизике, лауреате Ленинской премии по науке и технике, заслуженном деятеле науки ЯАССР Красильникове Дмитрии Даниловиче.

Детство и юность

Известный ученый и участник ВОВ Дмитрий Данилович Красильников родился в селе Мугудай Чурапчинского улуса 25 октября 1920 года. Вырос в многодетной крестьянской семье. В 1930 году поступил в школу. С детских лет ему было свойственно серьезное отношение к учебе и постоянная тяга к знаниям.

Чурапчинскую семилетнюю школу успешно закончил в 1937 году. Уже в те годы свои скромные знания Дмитрий пытался использовать для общего дела, работал в качестве секретаря сельского совета в родном Мугудае.

В 1937 году поступил на рабфак при Якутском педагогическом инcтитуте по окончании которого работал учителем математики и русского языка в неполных средних школах Усть-Алданского и Чурапчинского районов ЯАССР. В 1930 году Красильниковы вступили в только что созданный колхоз и испытали на себе все трудности первых лет коллективизации. В 1940 году семья лишилась основного кормильца – умер отец Данил Иннокентьевич.

Тяжелые условия жизни и трудные военные годы трагически сказались на судьбах детей. В период с 1941 по 1947 годы болезнь унесла жизнь двух братьев и двух сестер Дмитрия Даниловича. Самый старший брат Семен Данилович погиб на войне. С матерью Февроньей Михайловной остались дочь Татьяна и сын Дмитрий.

Под губительным вражеским огнем

Начало войны застало Дмитрия в Тюлятском наслеге Усть-Алданского района ЯАССР, где он работал учителем неполной средней школы. В летнее время года замещал директора школы для проведения ремонтных работ и подготовки школы к новому учебному году. Ему шел тогда 21-й год.

Весть о нападении Германии на Советский Союз получили по телефону в тот же день из Борогонцев. На фронт Дмитрий Красильников был призван в 1943 году после неудачных попыток отправиться на фронт добровольцем.

С июня по декабрь 1943 года служил в Забайкальском военном округе. Военную подготовку на снайпера прошел в 384-м Запасном стрелковом полку, где было много якутян.

В конце декабря 1943 года солдат был отправлен на запад, в действующую армию. В январе 1944 года зачислен бойцом 48-го стрелкового полка 17-й Гвардейской Краснознаменной Духовщинской стрелковой дивизии 39-й армии I-го Прибалтийского фронта.

После кратковременного обучения к наступательным боям дивизия с 20 января держала оборону на подступах к Витебску. С 3 февраля 1944 участвовала в Витебской наступательной операции войск I-го Прибалтийского и III-го Белорусского фронтов, продолжавшегося с 3 февраля до 13 марта 1944 года.

«Эта операция поддерживала тогда сокрушительное (главное на зиму 1943-1944 гг.) наступление на Украине, не позволяла противнику перебросить свои силы туда, а наоборот оттягивала их под Витебск. Противник держался крепко, все усиливая свои войска. Витебск не удалось тогда освободить.

Вся мощная вражеская оборона была сокрушена, и противник был разбит наголову под Витебском лишь в ходе Белорусской (ставшей тогда главной) наступательной операции Красной Армии летом 1944 года», – говорится в воспоминаниях ветерана, записанных в 1970 году.

В них также отмечается, что бои на участке дивизии были ожесточенными, крайне кровопролитными. «Например, к середине второго дня наступления в нашей роте в строю уже никого не осталось: все были или ранены тяжело или убиты жестоким вражеским огнем. Утром второго дня наступления, находясь в передовой цепи атакующей пехоты (пришлось мне служить простым стрелком, а не снайпером), во время перебежки я был тяжело ранен в ногу и вышел из строя», – говорится в записях ветерана войны.

Ветеран записал, что 6 ноября 1943 года в Витебск приезжал Гитлер. Об том солдаты узнали из перехваченной радиограммы: «Приезд этот был не случаен. Гитлеровцы понимали, что потеря Витебска будет стоить им дорого. Дальнейшее продвижение наших войск на запад и северо-запад грозило окружением фашистских армий, находящихся под Ленинградом. А в памяти были еще свежи события зимы 1942/43 года, крах, который потерпели захватчики у берегов Волги».

Как стало известно позже, приезд фюрера сопровождался торжествами. Раздавались специальные посылки, награды. «Но истинная цель столь высокого визита была, разумеется, другая. Мы не сомневались, что он связан с дальнейшим усилением обороны, постановкой командованию гитлеровских войск новых задач», – записал Дмитрий Красильников.

«Мне не довелось много воевать, – записал ветеран. – А бои, где я участвовал были боями огнем, под всеистребляющим, губительным вражеским огнем. До рукопашного не доходило. Стреляли и мы, разумеется. Но трудно было каждому разобраться в действенности своего огня. Так что, врага мало видел».

В его сознании и памяти врезалось то, что в таких боях требуется максимальная бдительность и собранность, быстрота броска и умение пользоваться малейшей неровностью местности для укрытия от вражеского огня.

«Когда мы сидели еще в обороне, однажды меня направили с передовой в штаб батальона с боевым донесением. Возвращаясь на передовую, я попал под обстрел шестиствольных минометов противника: заметили меня (дело было днем). Вижу, что один залп сзади меня, а второй – впереди. Догадался, что это – вилка, следующий накроет меня и потому быстро сделал перебежку вперед. Так и есть – мины третьего залпа накрыли точно оставленное мною место! Вот так я спасся в тот раз. Запомнил, что боевая обстановка требует быстрой ориентации и немедленного действия», – говорил он о чудесном спасении.

От первого лица

С огромным интересом мы читаем дневниковые записи Дмитрия Даниловича тех суровых лет, фактически еще мальчишки, но прошедшего горнило войны, полного надежд на счастье и светлое будущее и видевшего себя ответственным за будущее советского народа.

Из дневника Дмитрия Даниловича Красильникова.

7.10.44г.

Молодец Я! – вчера вернулся из армии по ранению.

Итак, я свое обещание выполнил. Очень рад. Меня отсюда направили в военное училище. В Забайкалье нас не приняли, набора нет. Тогда оставили в пехоте. Учились на стажера. Учились ничего.

Но я не выдержал армейскую жизнь. Недостаток и питания и клопы ночью совсем заели меня. Через месяц я уже перестал ходить на занятия. Ходил в санчасть, лежал в освобождении. Так жил с 1,5 месяца. Температура упала до 350. Затем направили в выздоравливающий батальон. Там учил якутов русскому языку. Пробыл всего 1,5 месяца. 28 ноября зачислили в маршевую роту. Я было обрадовался, как и все. Лучше на фронте попытать свое счастье, чем сдыхать с голоду, от мучений в тылу.

Приехали 26 января через 40 суток по выезду на фронт. Сразу нас зачислили в 17-ю Духовщинскую Краснознаменную стрелковую дивизию на пополнение. 10 дней учились и формировались. Хорошо «пополнение», когда из старого состава полка только 2 повара остались до нас.

Меня сделали писарем 1 ср 1 сб 48-го стрелкового полка. Стояли в мешке под Витебском.

Стояла мягкая зима 44-го года. Моросил дождь. Спали в лесу на снегу.

30 января заняли оборону – сидели в траншеях. Кормили ничего, мерзли, не спали. Насквозь промокли.

3 февраля бросили нас вместе со всеми в наступление на Витебск после получасовой артиллерийской подготовки. 48-й стрелковый полк в первый день был во втором эшелоне. Не выпустили ни одного патрона. А немцы нас так и крыли минометами и орудиями. Из 73 человек в роте осталось только 20 к исходу дня. На другой день нас, оставшихся, бросили в атаку. Начали вяло. Наша артиллерия била мало. К 10-ти часам меня ранили в левую ногу под колено. Сразу подбили, упал. Ой сколько было боли. Чуть не плакал навзрыд. Отчаянно кричал, звал санитаров. Сам отполз и покушал. К 6 часов вечера нашел свою санроту. Лежал в полевых госпиталях в Смоленске – месяц, в Москве – месяц и в Красноярске – 4 месяца. Теперь отпустили меня подчистую. Белобилетник. Я хромаю. Коленный сустав работает ограниченно. Повреждены б/берцовая и м/берцовая кости. Освобожден по 11»в» и 43 статьям. Пока нога при себе, но мало надежды на заживление, гниет кость. Врач сказал: «Может сама заживет».

Но как бы то не было, я остался жив, выдержал (хоть как-нибудь) испытание огнем и сталью, прошел через поле смерти, выполнил свой гражданский долг, храня свою честь в чистоте, согласно своей совести, служил и воевал больше года. Я горд сознанием выполненного долга. Мне теперь не стыдно смотреть прямо на людей, на вещи. Весьма возможно, что я не сделал ни царапины хоть одному фрицу. Это досадно. Но я выполнял приказы беспрекословно, отдал себя делу своего народа, Союза полностью, беззаветно. Видно судьба. Да, война есть величайшее испытание всех сил и возможностей народов и отдельных людей. На фронте кроме вероятности гибели есть мучение беспрерывного до истощения движения, отсутствие сна, еды, постоянное нервное напряжение. В сравнении с этим, любая трудность в тылу только кажущаяся, просто иллюзия капризного.

Ой, сколько жертв!

Да, очень, очень дорого заплатили за свою государственность, за свою советскую жизнь. Трижды будут прокляты те, кто останутся после войны живыми, если не сделают свою жизнь хорошей, действительно человечной, которой можно было гордиться. Они сделают позорное предательство, осквернение памяти миллионов безымянно павших на полях сражения своих воинов, если жизнь свою не устроят согласно тех идеалов, за которые боролись и гибли наши солдаты. Надежда только на будущее. В настоящее время везде и всюду развелось мошенничество, казнокрадство, плутни, покрывательство, подлизывание.

Да, «Кому – война, кому – дойная корова», «Кому карманы золотом набивать, кому – слезы проливать». Живы будем, свидетелями станем.

Ох, труден удел нашего солдата. Не говорю, что наш солдат очень умелый, нет. Но зато храбрее, беззаветнее нет солдата в мире. Другие более или менее шкурники, а мы – нет. Просто просимся на смерть. Только это и спасло нас. Только это. Наш низший и средний комсостав ниже своего призвания. Умения, организованности мало. Волокиты, бардаку больше, чем хватает. Это плохо. У немцев не то. Они организованней, дисциплинированнее. У них комсостав действительно закаленный, хороший. Они воюют умело, крепко. Но их дело проиграно. Да, близок час расплаты. Скоро, скоро грянет священная месть за все.

Ох, сколько побито, поразрушено, поругано!

Война принесла неисчислимые бедствия. Нет, ничем нельзя заплатить, возместить за реками пролитую кровь, за ручьями текущие слезы матерей и близких людей. Кто вернет отнятую хоть маленькую, но все же светлую для каждого самого жизнь миллионов?! Кто поверит, что без новых сражений и горя восстановим разрушенное хозяйство?! Когда самая богатая, цветущая половина страны превращена в пустыню, в пепел. Когда самая трудоспособная часть населения вырезана. Когда так мала оставшаяся горсточка мужчин и даже из нее большая часть тунеядцы, мошенники всех марок – выкормыши от кровавых соков войны.

Вся надежда на кучку деловых людей из высшей интеллигенции, да на женщин, на подрастающее поколение. Но выживем. Только как бы не раздавили нас свои же союзники, пользуясь нашей ослабленностью.

Но будем надеяться. Выстоим. Выдержим, как и всегда. Минует благополучно и опасность гибели от последа этой опустошительной войны.

Да, еще есть опасность возникновения (т.е. вовлечения нас) войны с Японией, что возможно при нашей слабости. Если мы будем настолько сильны, чтобы противостоять нажиму наших братьев по оружию, наличие Страны восходящего Солнца и особенно война ее с США и Англией – прямая выгода для нас. В этом случае каждое наше слово будет весить вдесятеро больше, чем в иное время, Будущее покажет. Живы будем – увидим. Пока будем уповать на счастье будущее.

Путь ученого

Вернувшись в родную Якутию, Красильников поступает на физико-математический факультет Якутского педагогического института, после успешного окончания которого в 1948 году возобновил свою трудовую деятельность в качестве младшего научного сотрудника станции космических лучей при якутской базе АН СССР. Свои исследования Д.Д. Красильников начал с изучения метеорологических эффектов в космических лучах и экспериментально подтвердил теорию метеорологических эффектов Фейнберга-Дормана в вариациях интенсивности космических лучей.

По рекомендации Л.Е. Фейнберга в 1953-56 годах им выполнена работа по изучению ионизационных толчков и показано, что в создании таких толчков доминирующую роль играют электронно-ядерные ливни. Результаты исследования были обобщены в кандидатской диссертации “Большие ионизационные толчки в сферических камерах и энергетический спектр мюонов в области энергий 1011 – 1013эВ”, успешно им защищенной в 1963 году в научно-исследовательском институте ядерной физики МГУ. Здесь особо следует отметить предположение молодого ученого о возможности прямой генерации мюонов при высоких энергиях, в последствии подтвержденное как советскими, так и зарубежными исследователями.

С 1953 года под научным руководством профессора Сергея Ивановича Никольского (г. Москва) предметом исследования Д.Д. Красильникова стали широкие атмосферные ливни (ШАЛ).

В 1954 – 1958 годах для исследования временных вариаций космических лучей в области энергий 1014 – 1016 эВ в Якутске была создана экспериментальная установка ШАЛ, на которой начались непрерывные наблюдения. На материалах этих наблюдений Д.Д. Красильниковым вместе с его сотрудниками были показаны изотропия космических лучей при энергиях 1014 – 1015 эВ с точностью до 0,05% и излом спектра мощностей ШАЛ в области 5×105 частиц на уровне моря.

Опыт исследования вариаций ШАЛ Якутской группой под руководством Д.Д. Красильникова был замечен научным Советом АН СССР по проблеме «Космические лучи». Именно этой группе было предложено реализовать идею о создании гигантской установки ШАЛ с целью устранения «белого пятна» в изучении космических лучей предельно высоких энергий.

Д.Д. Красильников внес определяющий вклад в разработку Проекта Якутской комплексной установки ШАЛ (ЯКУШАЛ), предназначенной для наблюдения космических лучей с энергией 1017 – 1020 эВ. Под его руководством и при личном участии были разработаны детекторы частиц, приемники атмосферного черенковского света ШАЛ и основные схемы регистрации установки. Он уделял много внимания дальнейшему развитию и модернизации экспериментальной базы. На всех уровнях ставил вопросы о необходимости скорейшей реализации второй очереди Якутской комплексной установки ШАЛ, проект которой разрабатывался под его руководством.

По результатам исследований широких атмосферных ливней на Якутской установке Д.Д. Красильников подготовил докторскую диссертацию “Исследование энергетического спектра и анизотропии в направлениях прихода космических лучей с энергией 1017 – 1020эВ”.

Д.Д. Красильников является одним из основателей Якутской школы космофизиков и организатором исследования широких атмосферных ливней космических лучей в Якутии. Им подготовлен ряд высококвалифицированных специалистов по физике космических лучей. Под его научным руководством защищены восемь кандидатских диссертаций.

Дмитрий Данилович имел постоянную связь с видными отечественными и зарубежными учеными, принимал активное участие в работе международных конференций и симпозиумов по космическим лучам в Финляндии (1960 год), Японии (1961 год), Венгрии (1969 год), Австралии (1971 год), Франции (1972 год), США (1973 год), Польше (1974 год), ФРГ (1975 год), Великобритании (1976 год), Болгарии (1977 год), Японии (1979 год), Италии (1982 год), Индии (1983 год), где он достойно представлял советскую науку.

Научные труды Д.Д. Красильникова получили широкое признание среди специалистов по физике космических лучей не только в нашей стране, но и за ее пределами, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки на его труды, одобрительные отзывы и персональные приглашения на участие во всех Международных конференциях и симпозиумах по космическим лучам.

Дмитрий Данилович был членом Научного совета АН СССР по комплексной проблеме «Космические лучи», Координационного Совета по исследованию космических лучей сверхвысоких энергий наземными установками. Он неоднократно избирался в состав партбюро ИКФИА, руководил методологическим семинаром для научных сотрудников Института.

Трудовая деятельность и боевые заслуги Д.Д. Красильникова отмечены медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в отечественной войне 1941-1945 г.г.», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР. Ему присвоены почетные звания Заслуженного деятеля науки ЯАССР, Заслуженного ветерана СО АН СССР. За участие в цикле работ «Исследование первичного космического излучения сверхвысокой энергии» Д.Д. Красильникову в 1982 году присвоено звание лауреата Ленинской премии по науке и технике.

Дмитрий Данилович Красильников скоропостижно скончался 6 марта 1985 года.

Один из видных специалистов по космическим лучам в США, профессор Джон Линсли, узнав о смерти Дмитрия Даниловича написал: «… Я глубоко огорчен вестью о неожиданной кончине Дмитрия Даниловича Красильникова. Я знал его недолго, меньше 15 лет, но считал его своим дорогим другом. Кроме всего испытывал чувство глубокого уважения за силу духа, замечательное мужество, остроту его научной мысли, оригинальность ума… Это невосполнимая потеря».

В родной Якутии в память о Д.Д. Красильникове названы школа в родном Мугудае, улицы в Чурапчинском улусе и г. Якутске.